人文風采

花蓮之美 | 2017/11/21

石藝大街

民國九零年代一群石藝文創者以團結、和諧、自助、人助、研發、創新的精神創立「花蓮縣手工藝協會」,並在鐵路醫院舊址成立「石藝大街」,成為石藝展示空間,帶動創作風氣,當地的石來運轉建築繼而成為著名地標。

石雕博物館

花蓮擁有全台第一座石雕為主題的博物館,提供國人在悠閒的賞玩中認識、鑑賞石材。經常不定時的籌辦石雕展覽、石藝體驗營等。館內陳列的石雕,為多年來透過舉辦國際石雕活動所蒐集、典藏而來的精品。

國際石雕藝術季

1995年開始,兩年一度的「國際石雕藝術季」邀請世界各國的石雕藝術家在花蓮現場創作,每屆的皆有不同的主題及特色,不僅讓花蓮當地人深刻感受到石雕創作的魔力,也讓遊客更深入體驗花蓮之美。

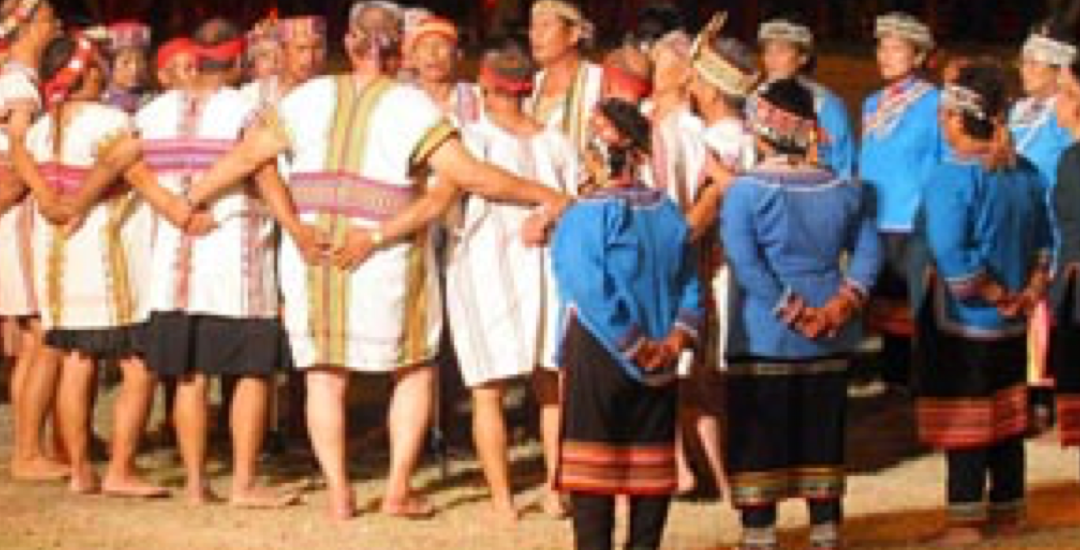

彩虹橋的勇士 - 賽德克族(Sediq)

賽德克族是由Seediq Tgdaya(德克達雅)、Sediq Toda(都達)、Sejiq Truku(德路固)等三語群所組成,傳說中賽德克族發源於中央山脈牡丹岩,現在主要分布在花蓮縣秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉一帶。

【人文特色】

「紋面文化」與太魯閣族相似,是賽德克族人成年與族群認同的標記。賽德克人堅信祖靈橋傳說,「人的身體會死,但是靈魂會永遠存在,死後還要到祖靈(Utux Rudan)那裏永遠生活在一起。」

【慶典活動】

播種祭與收穫祭可說是賽德克族的重要祭典,播種祭約在2~3月份舉辦, 收穫祭則於9~10月間舉行,由主祭司所領導的祭團主導祭儀的進行,從祭壇的設置到祭禮的進行,都非常莊重,不能外傳和觀禮。

山中的音樂家 - 布農族(Bunun)

相傳布農族由南投遷移至花蓮卓溪鄉、萬榮鄉,部分又往東到台東海端鄉;居住於山區,是典型高山原住民。

【人文特色】

布農族是父系氏族制度,家族是氏族組織的基本單位,氏族有共同獵場,共同食獵肉,共守喪忌、共負法律責任的情形。

【慶典活動】

每年11、12月間,布農族人會舉行小米播種祭,一起合唱『祈禱小米豐收歌』,向天神祈禱,這種獨特的合唱方式,即是聞名國際的『八部合音』。

打耳祭是布農族另一個盛大的歲時祭典,為祈求天神賜予狩獵能力及一年的豐收,族人會將鹿耳掛在祭場樹枝上,全族男子皆需參加射擊,並藉此教導年幼男孩射擊技能。